약 한 달 만에 키보드 위에 손가락을 올려놓고 탁... 탁... 탁!

습관처럼 손가락을 움직이는데 자꾸 오타가 난다.

단 두 줄 쓰는데 몇 번이나 지우고 또 지우고...

무미건조한 일상을 요약해서 몇 자 정리해야만

조금은 잔인했던 8월을 액땜할 수 있을 것 같다.

#1. 병을 고치기 위해 병을 얻다

건강염려증은 아니지만 지난 6월 건강검진 후 결과가 나오기까지 내심 조마조마했다.

갑상선기능저하증이나 기립성저혈압 정도는 오래전부터 친구처럼 붙어 다니기 때문에 새삼스럽지 않다.

2년 전, 다른 지역에서 살던 때라 회사에서 지정한 그 지역 병원에서 종합검진을 하게 되었고, 위내시경 중 헬리코박터균이 발견되어 2주 동안 약을 먹고 그 결과를 확인하기 위해 약 한 달 후 다시 병원을 방문해야 했다.

하지만 그 당시 내 인생 통틀어서 가장 잔인한 겨울 그리고 봄을 맞이하면서 내 몸 돌 볼 여력이 없었다.

그리고 올 6월 건강검진할 때 다시 헬리코박터균 검사(위내시경)를 했는데 '1차 약으로 치료가 되지 않아 의사 상담을 요한다'는 병원 측의 전화를 받았다.

문진표 작성할 때 미리 꼼꼼하게 적었기 때문에 전화 상으로도 유연하게 받아들였고, 2주마다 예약한 치과 진료일에 맞춰 내과를 방문했다.

다른 병원에서 1차에 어떤 약으로 치료를 했는지 모르겠다며 잠시 고민하던 의사는 2차 약을 권했다.

의사는 "1차에 70%의 환자가 제균 치료에 성공하고 나머지 30%는 2차 제균 치료 시 70% 정도 효과를 보지만 2차에 실패할 경우 3차는 거의 효과가 없기 때문에 보통 2차까지만 진행한다"고 말했다.

6개월에 한 번씩 위내시경 검사를 할 것인지 1년에 한 번씩 할 것인지는 2차 치료 결과에 달렸단다.

1차 때와 달리 부작용도 심할 거라고 했다.

두통, 울렁거림, 우울감, 흑변, 잦은 설사 그리고 알레르기 때문에 햇빛을 보면 안 된다고도 했다. 참, 커피도 안된단다. (당연히 술, 담배는 안 되지만 나는 해당사항 없으니 패스!)

1차 약으로 치료할 당시 2주 동안 시간 지켜서 복용해야 한다는 것 외엔 약에 대한 거부감이 없고 부작용도 거의 없어서 2차 약도 무리 없이 진행되리라... 가볍게 생각했다.

약은 하루 총 6번 정해진 시간에 먹어야 했다.

<아침 식전 - 아침 식후 - 점심 식후 - 저녁 식전 - 저녁 식후 - 취침 전>

제균 치료가 잘 되었는지 검사하는 날(10월)이 정해져 있기 때문에 병원 다녀온 날 저녁부터 약을 복용하기 시작했다.

지독하게 쓴 알약이 물에 닿자마자 목 넘기기도 전에 풀어져서 우웩~

'어떻게 2주를 견뎌낼까...'

잠을 제대로 잘 수 없었다.

머리는 깨질 듯 아프고 속은 메스꺼웠다. 금방이라도 토할 것 같은 느낌...

흑변과 설사는 마음의 준비를 하고 있었기 때문에 크게 놀라지 않았지만 거울 속에 비친 내 몰골은 처참했다.

입술은 왜 물집이 잡혔을까?

시간 절약한다는 이유로 치과에서 마취가 덜 풀린 상태로 내과에 갔었고 집에 돌아와 쉬다가 저녁식사 후 약 먹고 잠자기 전 약 먹고... 그리고 취침.

이것밖에 없는데 나도 모르게 내 몸이 힘들었나 보다.

이때까지만 해도 대수롭지 않게 생각했다.

'정해진 시간에 규칙적으로 약을 먹으면 되는 거 아냐?'

하지만 너무 얕봤다.

약을 먹기 위해선 밥을 먹어야 하는데 음식 생각만 해도 울렁거렸다.

하루 6번 약 복용의 길은 멀고도 험했다.

식전 약... 이건 괜찮다. 하지만 곧바로 울렁거렸다.

아침 식사는 울렁거림을 억누르며 흰 죽 한 술 뜨는 둥 마는 둥 한 후 눈 딱 감고 순식간에 약을 삼키면 그런대로 견딜만했다.

하지만 이내 울렁거리고 어지럽고 머리 아팠다. 밤하늘을 수놓아야 할 별이 내 눈앞에서 반짝거렸다.

수시로 화장실 들락날락하다 몇 차례 떡실신하면 오전이 지나갔다.

점심 식사로 뭐라도 먹어야 약을 먹을 수 있으므로 냉장고를 열고 흐릿한 눈으로 스캔해 보지만, 눈에 보이는 반찬들마다 메스껍다. 그래도 뭐라도 먹어야 약을 먹을 수 있다.

과일 한쪽을 잘라먹고 숙제 다 한 기분으로 약봉지를 보는데... 아, 이젠 약봉지만 봐도 속이 울렁거렸다.

눈 딱 감고 입에 털어 넣었는데 토하고 말았다.

병원에 전화해서 물어보니 토한 약은 잊어버리고 저녁 약부터 규칙적으로 복용하란다.

마음이 한결 가벼워졌다.

이러다 폐인 될 것 같아 집을 나섰다.

지하철역 저 멀리서부터 풍기는 던*도너츠가게의 달콤한 냄새가 내 속을 뒤집었다. 지하철역 화장실 변기통을 부여잡고 다 토한 후, 기골이 장대하지만 종이인형처럼 흐느적거리는 몸을 이끌고 다시 집으로 되돌아왔다.

하루가 열흘 같고 한 달 같은 나날들.

매일 남은 약봉지를 세어봐도 줄어들 기미가 안 보였다.

거실 테이블 위에 하루에 먹을 약을 차례대로 줄 세웠다.

하루치 약을 다 먹으면 '오늘 하루도 수고했다'며 스스로 '쓰담쓰담'했다.

내가 얼마나 고통스럽게 하루를 보내고 있는지 모르는 식구들은 퇴근 후 현관문 들어서자마자 저녁 반찬이 뭔 지를 물어본다. 기운도 없고 머리도 아프고 속은 울렁거리지만 꾹 참고 저녁 반찬을 만들다가... 설움이란 것이 폭발했다.

그렇게 우리집은 뜨거운 여름을 살벌하게 지나게 되었다.

이런 일도 있었다.

태풍 카눈이 한반도를 관통할 때 햇빛이 없다며 외출을 강행했다.

먹고 싶은 음식은 없으나 밖에 나가면 기분이 좀 나아질까 해서 나갔다. 하지만 평소 익숙한 간판들만 봐도 속이 울렁거렸다.

태풍을 뚫고 오랜만의 외출인데 그냥 집에 가기 아쉬워 동네 카페에서 따뜻한 커피를 주문했다.

햇빛과 커피는 안된다고 했지만 햇빛은 없으니 쓰디쓴 커피 한 모금이면 울렁거림이 잦아들 것 같다고 혼자 타협을 했다.

하지만 쓴 커피도 울렁거림을 잠재우지 못하고 몇 모금 마시지 않은 커피를 버리고 휘청거리며 집으로 돌아와야 했다.

비 오는 날 하나개 해수욕장 갯벌을 쏘다니던,

땀을 비 오듯 흘리며 마니산 1004 계단을 오르던...

그때를 생각하며 우울감 10000%를 장착한 흐릿한 미소 그리고 또르르 눈물 한 방울과 함께 실신...

#2. 잘못된 선택

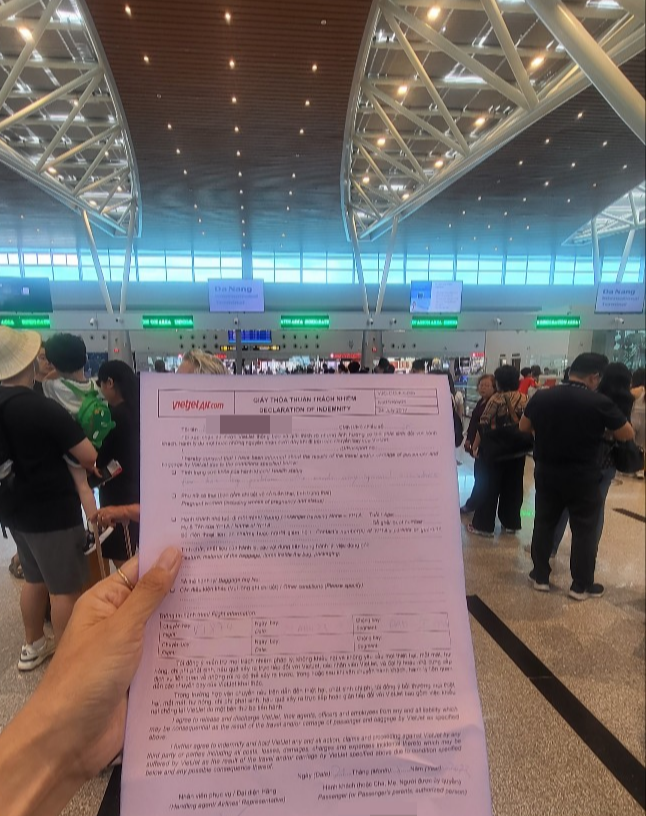

항공사에서 서류에 사인하라고 했다.

우리는 휠체어를 제공한다고 했는데 당신이 거절했다. 그러니 차후 발생할 일에 대해선 항공사에 책임을 묻지 말아라

뭐, 그런 내용 ㅎㅎ

한 달 전 예약이라 컨디션 난조상태에서도 강행한 여행.

2주 동안의 약봉지가 몸을 힘들게 했다면, 경기도 다낭시에서의 사고는 내 발을 꺾어버렸다.

#3. 반갑지 않은 그러나 언젠가는 받아야 하는

자고로 살면서 송사엔 휘말리지 않아야 한다...(어제 받았다는;;)

이렇게 엘리어트의 잔인한 4월이 아닌 은둔형 아줌마의 날개 꺾인 잔인한 8월이 지났다.

9월엔 즐거운 일들이 기다리고 있겠지? 쓔슝~^^

'[은둔형 아줌마의 일상 이야기]' 카테고리의 다른 글

| [광명 가볼만한곳]여름 이색 여행지 I 폐광의 기적 <광명 동굴>&광명업사이클아트센터<업사이클 놀이터> (101) | 2023.09.03 |

|---|---|

| [9월을 여는 시] 임영준 詩 <9월의 초대> (63) | 2023.09.02 |

| [인천 가볼만한곳]계획없이 삐딱하게 놀기(ft. 영종도 파라다이스시티&정서진) (121) | 2023.08.01 |

| [서울 가볼만한곳]작열하는 태양 아래 덕수궁 배롱나무와의 조우 (90) | 2023.07.29 |

| [무엇이든 할 수 있는 자유] 멀리 뛰기 준비 완료 (115) | 2023.07.28 |